Павловский Евгений Никанорович

5 мар. 1884 г. – 27 мая 1965 г.

Евгений Никанорович Павловский: создатель учения о природной очаговости болезней

Самый желанный подарок — микроскоп

Евгений Павловский родился 5 марта (22 февраля по старому стилю) 1884 года в уездном городке Бирюч Воронежской губернии (ныне административный центр Красногвардейского района Белгородской области).

Когда Евгению было два года, его семья переехала в г. Борисоглебск Воронежской губернии, где отец Евгения Никанор Павловский занимал пост инспектора народных училищ Борисоглебского уезда и очень много сделал для развития народного образования, в частности, для строительства новых школ, открытия народных библиотек и т. д.

В Борисоглебске прошли детство и юность будущего учёного. Евгений сначала учился в уездном училище, затем поступил в местную Александровскую мужскую гимназию, которую окончил с отличием.

С юных лет Евгения увлекали наблюдения за природой, чему во многом способствовали окрестности Борисоглебска с дубовыми рощами и рекой Вороной. Зачитывался книгами по биологии, зоологии, минералогии.

Его интересовало всё: он собирал гербарий, хорошо рисовал с натуры — и растения, и животных (впоследствии Павловский сам иллюстрировал многие свои научные работы). Находил в известняке окаменелые останки доисторических моллюсков и отпечатки раковин. Но больше всего его интересовали насекомые и всякие жучки-паучки, от стрекоз и тараканов до мух и пауков.

Дом в Борисоглебске, в котором прошли детские и юношеские годы Евгения Павловского (фото: Военно-медицинский музей, г. Санкт-Петербург)

Паренёк был несказанно рад, когда отец купил ему ценный подарок — микроскоп, после чего Евгений засел за изучение представителей крошечного мира.

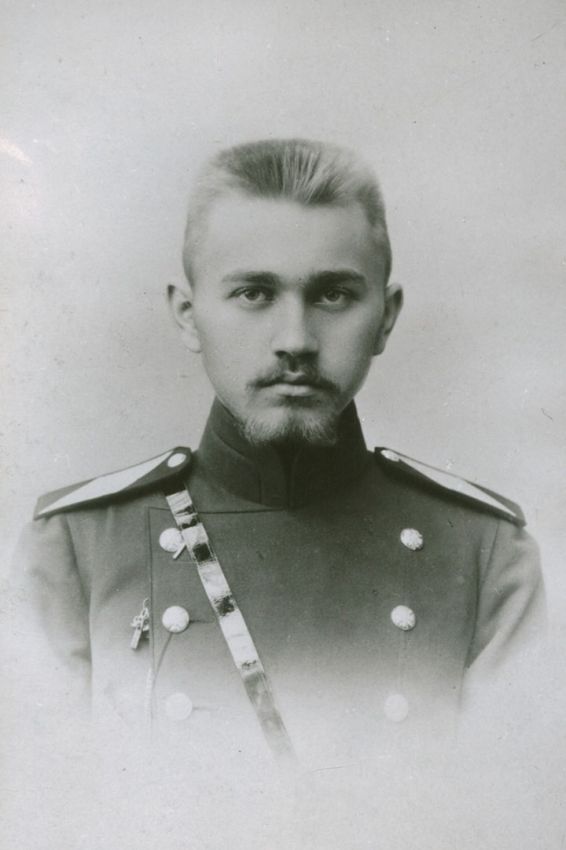

Евгений Павловский в годы учёбы в академии (фото: Военно-медицинский музей)

По окончании гимназии, в 1903 году, Евгений поступил в императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге (после Октябрьской революции она стала называться Военно-медицинской академией).

На втором курсе во время каникул отправился на биологическую станцию в Севастополь, где изучал действие на человека ядовитых обитателей моря.

Академию Евгений Павловский тоже окончил блестяще, специализировался в области паразитологии и арахноэнтомологии (это раздел, изучающий заболевания человека, передающиеся членистоногими, являющимися природными резервуарами болезней).

Летом 1907 года, приехав в Борисоглебск к родным, познакомился с молодой учительницей Анастасией Кетовой. Через два года они обвенчались. Супруги воспитали троих детей и вместе прожили почти 50 лет.

После окончания академии Павловский остался работать на кафедре зоологии и сравнительной анатомии, где изучал строение членистоногих и насекомых, их ядовитость и способность переносить заболевания. В 1913 году молодой учёный защитил диссертацию на тему «Материалы к сравнительной анатомии и истории развития скорпионов». Через год с научной целью по направлению Русского географического общества совершил поездки в Европу и Африку (в Тунис и Алжир). В 1919 году военврач Павловский разрабатывал меры борьбы со вшами — переносчиками сыпного тифа, который в те годы бушевал в Петрограде.

В 1921-м стал профессором и возглавил кафедру зоологии и анатомии, реорганизованной им в кафедру общей биологии и зоологии. Павловский руководил кафедрой до 1965 года.

В 1928-м Павловский организовал первую паразитологическую экспедицию Академии наук CCCP в Среднюю Азию. Впервые описал случай слоновой болезни, свойственной экваториальной Африке в Таджикистане. В 1929 году по его инициативе в столице Таджикистана Душанбе была создана республиканская малярийная и паразитологическая станции, а в 1931 году — тропический институт. Была решена проблема выявления и обезвреживания очагов малярии, тифа, оспы. С 1933-го по 1944-й наш земляк работал во Всесоюзном институте экспериментальной медицины в Ленинграде и одновременно (до 1951-го) в Таджикском филиале Академии наук СССР.

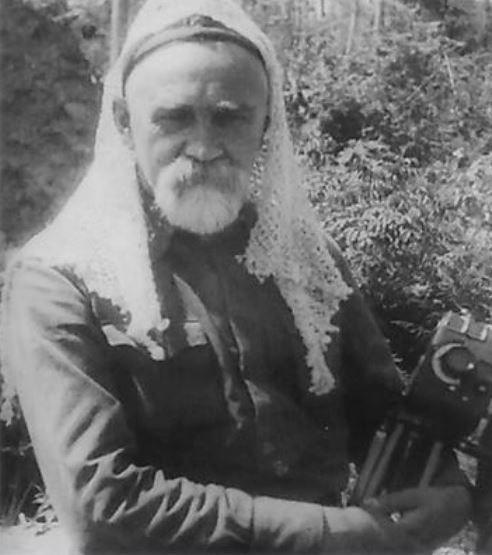

Паразитологическая экспедиция в Таджикистане, 1932 год. Евгений Павловский собирает клещей в норах грызунов (фото: Военно-медицинский музей)

Таёжный фронт

Но вернёмся на Дальний Восток. Чтобы разобраться в происхождении неизведанной доселе болезни, в мае 1937-го Наркомздрав отправил на Дальний Восток первую научную экспедицию под руководством вирусолога и иммунолога Льва Зильбера. Он вместе с другими участниками экспедиции установил, что виновник всех бед — клещ. Но как признавался впоследствии сам Лев Александрович, «я ничего не понимал в них [клещах] тогда».

Чего никак нельзя было сказать о Евгении Павловском — заслуженный деятель науки РСФСР к своим 53 годам имел за плечами колоссальный опыт в области зоологии и паразитологии. Евгений Павловский, который многие годы посвятил изучению заболеваний, передающихся насекомыми и членистоногими, возглавил следующие таёжные экспедиции в 1938 — 1939 гг.

Здесь не обойтись без важной информации: Зильбер вскоре после возвращения из своей экспедиции был арестован по нелепому доносу — дескать, он привёз в столицу вирусы для заражения москвичей, распространял на Дальнем Востоке известный японский энцефалит, передающийся не клещами, а комарами, и вообще сам Зильбер — японский агент. Через полтора года Льва Зильбера освободили без судебного разбирательства, восстановили во всех правах и в должности заведующего отделением в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии.

Забегая вперёд, скажем, что Павловский с соратниками подтвердили правоту Зильбера по поводу клещей. Участники экспедиции Павловского организовали в дальневосточной тайге научный лагерь. Евгений Никанорович и его соратники сами собирали этих зловредных паукообразных. Рискуя жизнью, ежедневно снимая с себя десятки паразитов, изучили порядка пятидесяти видов кровососущих насекомых и клещей. Опасность таилась не только в лесах, но и в лабораториях — тогда ещё никто не знал, насколько велика заразность клеща.

Сбор клещей в ходе таёжной экспедиции. Слева — профессор Павловский (фото: Военно-медицинский музей)

В ходе экспериментов с подопытными мышами учёные поддержали выводы первой экспедиции — источником заражения являются иксодовые клещи. Но это было только начало. Предстояло тщательно изучить это мелкое, но очень опасное существо. По воспоминаниям современников Евгения Павловского, он проводил самые сложные опыты с микроскопом.

Учёный обнаружил, что вирус содержится во всех органах клеща, за исключениям панциря. Участники экспедиции сравнивали Евгения Никаноровича с ювелиром — он отделял и тщательно изучал каждый орган крошечного членистоногого. Наш земляк сделал ещё одно важнейшее открытие — клещи не только переносят болезнь, но и являются её природными хранителями.

Евгений Павловский впервые в 1938 году ввёл понятие природной очаговости. Нашего земляка считают создателем учения о природной очаговости трансмиссивных болезней человека (так называют передаваемые переносчиками заболевания, возбудителями которых являются паразиты, вирусы и бактерии).

Важным результатом всех экспедиций стали рекомендации населению, рабочим, строителям, геологам, военнослужащим по поводу противоклещевой профилактики, что в итоге спасло огромное количество жизней.

К сожалению, не обошлось без жертв и среди учёных. Так, во время первой экспедиции вирусолог Михаил Чумаков в результате заражения клещевым энцефалитом едва выжил, потерял слух и подвижность правой руки (позже академик Чумаков создаст Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, который ныне носит его имя). Учёный-вирусолог Валентин Соловьёв вследствие перенесённого энцефалита потерял зрение. Энтомолог и паразитолог Борис Померанцев, участник одной из экспедиций Павловского, после укуса клеща заболел энцефалитом и умер в 1939-м. Многие участники дальневосточных экспедиций переболели клещевым энцефалитом, некоторые остались тяжелыми инвалидами, 11 человек скончались...

Благодаря самоотверженным участникам таёжных экспедиций учёные вскоре смогли создать эффективную защиту от клещей; получить сыворотку из крови переболевшего энцефалитом человека, которая содержала антитела, губительно влияющие на вирус — сыворотка облегчала течение болезни. А уже в конце 1930-х, в ходе третьей дальневосточной экспедиции, прошли успешные испытания первой вакцины от клещевого энцефалита, заболеваемость среди привитых упала в 10 раз. Позднее вакцина дорабатывалась, её создание имело огромное значение не только для Советского Союза, но и для всего мира.

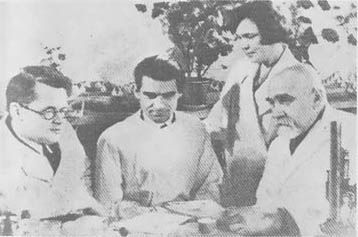

Участники таёжных экспедиций (слева направо) Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков, Полина Петрищева и Евгений Павловский на Дальнем Востоке в 1939 году. В 1941-м всем им вручат Сталинскую премию. (фото: Роспотребнадзор)

Сетка Павловского и экспедиции в Иран

Важным изобретением нашего земляка является специальная москитная сетка, которая так и называется — сетка Павловского. Она служит защитой от кровососущих насекомых — комаров, москитов, слепней, мухи цеце и прочего гнуса.

Антимоскитную сетку наш земляк Евгений Павловский создал в 1938 году и по собственному рецепту разработал репеллент (фото: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова)

Изделие представляет собой пропитанную отпугивающим составом (репеллентом) сетку, прикрепляемую к головному убору. Рецепт пропитки изготовил сам Павловский. Сетка Павловского нашла широкое применение среди геологов, топографов, лесорубов, военных, охотников, рыболовов и используется до сих пор.

В 1939 году Евгений Павловский был избран академиком Академии наук СССР. А в 1941 году ему вручили Сталинскую премию за открытие в 1939-м трансмиссивных заболеваний человека и животных, известных под названием «Весенне-летний и осенний энцефалиты», и за разработку успешно применяемых методов их лечения.

В годы Великой Отечественной войны Евгений Павловский трижды ездил в научные экспедиции в Иран. Через эту страну шёл значительный поток военной помощи СССР от стран-союзников. Но в Иране обитает много ядовитых существ, переносящих опасные заболевания. Туда-то и отправился Евгений Павловский с соратниками, проводил важные исследования по выяснению источников таких заболеваний, как малярия, тиф, сибирская язва и других, а также изучал природные очаги опасных болезней.

В Иране академик Павловский собирал паразитов для изучения не только в естественной среде, но и в буквальном смысле в мусоре. По результатам экспедиций в Иран были открыты и изучены переносчики и возбудители болезней.

Всесоюзное и мировое признания

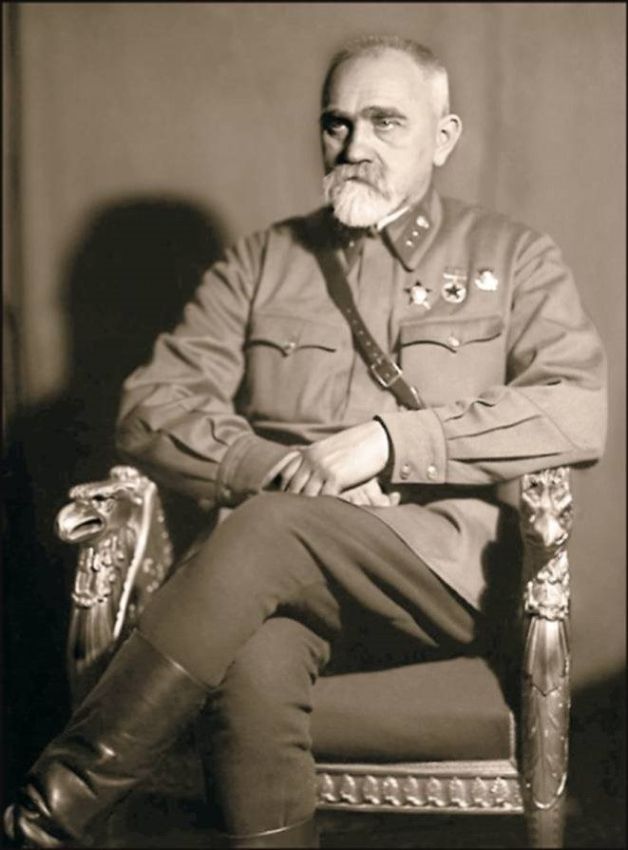

В 1943-м нашему земляку было присвоено звание генерал-лейтенанта медицинской службы, через год он стал академиком Академии медицинских наук СССР. С 1942 по 1962 год Евгений Павловский был директором Зоологического института Академии наук СССР, с 1952-го в течение 12 лет возглавлял Географическое общество СССР. С 1931 года и до самой своей смерти был президентом Всесоюзного энтомологического общества.

Евгений Павловский: «Бытие человека не вечно — все дело в творениях, которые остаются после него» (фото: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова)

Учёный с мировым именем Евгений Павловский имел множество наград — 6 орденов Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды. В 1950 году ему вручили вторую Сталинскую премию за труд «Руководство по паразитологии человека с учением о переносчиках трансмиссивных заболеваний», в 1965-м — Ленинскую премию за труд «Природная очаговость трансмиссивных заболеваний».

Основная идея этой сферы исследований Павловского заключается в том, что в природе естественным образом возникли и существуют независимо от человека болезни диких животных, а при освоении новых территорий эти болезни могут передаваться человеку. Это учение получило признание во всём мире, оно дало возможность создать меры защиты от ряда инфекций и стало базой для новых исследований.

Евгений Никанорович был почётным членом Иранской академии наук, награждён медалью Дарвина — Уоллеса — это награда Лондонского Линнеевского общества, одна из главных международных наград в области эволюционной биологии.

В целом Евгений Павловский организовывал и принимал участие в более чем 160 экспедициях в Среднюю Азию, Закавказье, Крым, на дальний Восток и в другие регионы, в ходе которых изучал природу опасных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого возвратного тифа, москитной лихорадки, лейшманиоза (заболевание переносят москиты) и др.

Академика Павловского считают создателем всемирно известной советской школы паразитологии, среди его учеников — 25 докторов и свыше 50 кандидатов биологических и медицинских наук. Мировое признание получили работы возглавляемой им кафедры в Военно-медицинской академии по изучению природноочаговых болезней.

Павловский — автор свыше 1 200 научных публикаций, в том числе книг «Поэзия, наука и учёные» (в ней он сравнивал историю поэзии и историю научной мысли), «Ядовитые животные Средней Азии и Ирана». В ней рассказывается о ядовитых змеях, рыбах, скорпионах, пауках, насекомых, земноводных. Она проиллюстрирована десятками рисунков, сделанных самим автором. Вообще, Евгений Никанорович был разносторонним человек: увлекался живописью, фотографированием, музыкой, сам играл на рояле, очень любил читать.

Визит в Борисоглебск

В 1964 году Евгению Павловскому было присвоено почётное звание Героя Социалистического Труда. Вскоре после этого учёный на несколько дней приезжал в родной Борисоглебск. Побывал в доме, где жил с родителями, в школе № 5 — в этом здании располагалась Александровская гимназия, в которой учился Евгений Никанорович. Совершил прогулку по любимой с детства реке Вороне.

На следующий год, 27 мая 1965 год, Евгения Павловского не стало — он умер в Ленинграде на 82-м году жизни.

В том же году в Борисоглебске улица, на которой жила семья учёного, была переименована в улицу Павловского. В доме, где прошли детские и юношеские годы Евгения Никаноровича, открыли мемориальный Дом-музей. В экспозиции хранятся научные труды, документы и личные вещи Евгения Павловского. С 2003 года в школе № 5, где учился будущий академик, открыт школьный музей им. Павловского.

В честь выдающего учёного названы ряд насекомых и членистоногих. Имя Евгения Павловского носят кафедра общей биологии Медицинской академии имени С.М. Кирова; Институт зоологии и паразитологии Академии наук Таджикистана; улица в городе Бирюче, где он родился, а также областная инфекционная клиническая больница Белгорода.

Памятники нашему земляку академику Павловскому установлены в Хабаровске и столице Таджикистана Душанбе. С 1996 г. Российской академией наук учреждена премия имени Е.Н. Павловского за лучшие работы в области зоологии и паразитологии.

В Борисоглебском историко-художественном музее в эти дни проходит виртуальная выставка (6+), посвящённая 140-летию со дня рождения нашего земляка, учёного Евгения Никаноровича Павловского. На выставке представлены фотографии и документы из фондов музея, рассказывающие о визите в Борисоглебск академика в мае 1964 года.

Прогулка по реке Вороне, Борисоглебск, 1964 год (фото из фондов Борисоглебского историко-художественного музея)

«Живём мы недолго, и надо прожить жизнь красиво, интересно, обязательно увлекаясь чем-нибудь со всей страстью», — писал Евгений Никанорович. И сам следовал этому принципу. Страстью и целью всей его жизни стали борьба с тяжёлыми заболеваниями и служение людям.

https://moe-online.ru/pro/pomnim/article/1195